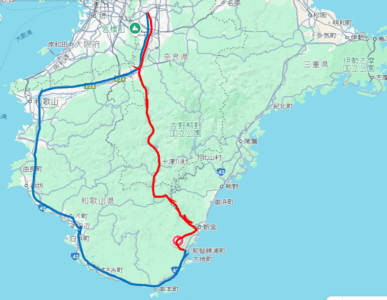

ついでと言っちゃなんですが「熊野速玉大社」「熊野本宮」をドライブしてきました。阪和道から行って、R168で帰るコース(上図)。

阪和道で田辺白浜、周参見を過ぎて、串本の潮岬。

陽光が、遮蔽物なしで降り注ぐわぁ、まぶしーーー。

橋杭岩で観光したらもう夕方です。

ホテル浦島に泊まって洞窟風呂に入ってお酒いっぱい飲んだら、

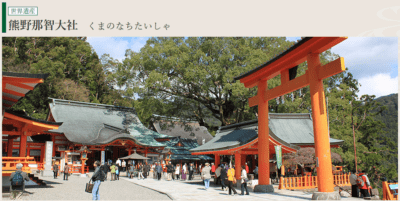

いやいや、桜井の談山神社でもたいがい凄いと思いますが、那智の滝はもっと奥地ですもんね。人里離れたこんな奥地に、だれがいつ見つけたんだろう?その後、徐々に信仰が集まり建屋も出来上がって今日に至る訳ですが、、、ひとのなりわいって凄いなぁ。。。車も重機もない時代にいやはや、、、。

速玉さんは、奥地じゃなく平地にありました。那智さんに比べて都会で、交通便利ですねぇ。

那智さんほど広くないし、ん?心なしか人気も少な目、、、?

そういえば、周辺のお店も少な目。あれ?なんでだろ?

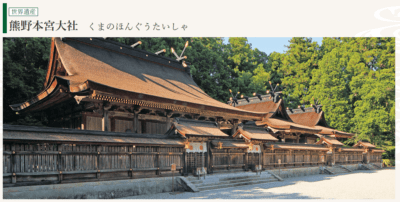

本宮さんは堂々とした風格。広いし、人も多いし、お店もたくさん。歴史が感じられるたたずまい。明治時代の大水で流された旧跡地・大斎原(おおゆのはら)には、その時流されたお社を石でこしらえて祀られてます。

帰りは本宮さんの前の道、実はR168なので、そのまま南生駒までつながってるんでササ―っと3時間で帰りました。あ、十津川、五條、御所とまぁなかなか細くて曲がりくねりだったんで、ササーってわけにはいきませんでしたがね。

新宮駅前にあるこの公園は、2200年前の中国(当時は秦)にいた始皇帝をだました方術士・徐福の墓だったそうな。

不老不死の仙薬を望む始皇帝に、

「東海の沖に蓬莱という山があって、そこで、鶴にまたがって仙人が空飛んでるのを見た!仙薬もらってきましょか?」と進言して、大船五艘に積めるだけの金銀財貨や工人、童男童女を積んで船出した、っていう男。もちろん、始皇帝のために仙薬を持って帰るつもりはつゆほどもなく、大枚をせしめるための方便だったわけで、まったくとんでもないペテン師です。

中国の歴史書・史記には船出したところまでは記載されてますがその先は不明。がしかし、日本には「徐福上陸の地」の伝承があちこちにあるんです。その一つが新宮市徐福町のこの公園。さぁ、うそかまことか?